2020年6月 快適環境の飼養である放牧畜産を禁止にしないで!

農林水産大臣藤木眞也政務官に要望書と署名提出しました(2020/6/19)

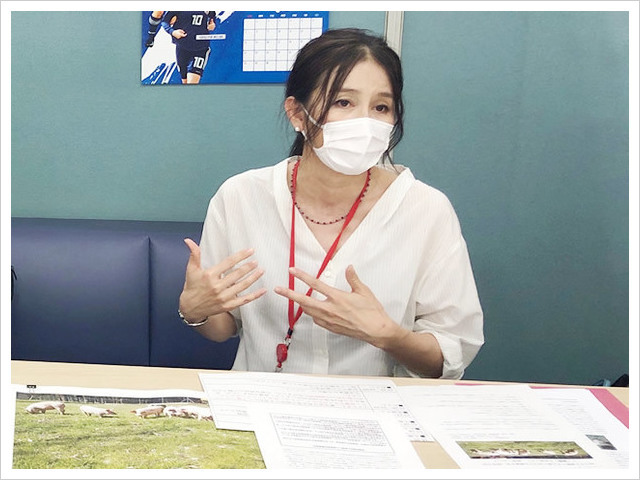

6月19日、Evaは、「ぶぅふぅうぅ農園」の中嶋千里様、日本女子大学 細川幸一教授、アニマルライツセンターの岡田千尋代表とともに、放牧禁止を撤回してくださった御礼とともに、家畜の過密飼育の改善と、農場内の殺処分におけるアニマルウェルフェアへの推進についてまとめた要望書、そして皆様からお預かりした署名を提出いたしました。

■要望書

農林水産大臣 藤木 眞也 殿

放牧中止の撤回のお礼、及びアニマルウェルフェア向上の要望

現在改正作業中である「飼養衛生管理基準(牛、水牛、鹿、めん羊、山羊)」、「飼養衛生管理基準(豚、いのしし)」につきまして、12日付けの食料・農業村政策審議会 第44回家畜衛生部会で放牧中止を削除した案をご提示頂き、また16日の食料・農業村政策審議会 第45回家畜衛生部会で答申されたことを確認いたしました。放牧中止措置を回避してくださったことに、心より感謝申し上げます。

完全放牧を行っている生産者はもとより、「放牧制限の撤回を求める要望書(添付)」に連名している動物福祉団体、消費者団体、学識者をはじめ、多くの市民が改正案に含まれていた「放牧中止」「放牧制限」に危機感を頂きました。

この背景には、近年国内でも高まってきているアニマルウェルフェアへの意識があります。

動物たちを閉じ込め消毒することによって防疫を高めるという考え方ではなく、動物自身の免疫力を高めることによって疾病を防ぎ、アニマルウェルフェアに配慮した畜産によって新たな疾病を生み出さないという考え方に対する理解が高まっています。飼育密度が現状の日本の状態であれば、新たな疾病を生み出す可能性があります。また集約的な養鶏場から、鳥インフルエンザが低原生から高原生に変わっていることも事実としてあります。

アニマルウェルフェアに配慮した畜産は、動物がストレスなく快適に過ごすことができ、適切に環境に順応できている状態を目指すもので、消費者への安全・安心な食の提供にもかなうものであり、SDGs、エシカル消費に対する消費者の関心の高まりも背景にあります。

以上から、根本的なアニマルウェルフェアの改善をお願いしたく、以下の2点を要望をいたします。

要望1 集約的畜産場における飼育密度の改善を行うこと

肉用牛は13.7~42.1%の農家が、乳牛は63.5%の農家が、豚は19.8%の農家が農林水産省の示す密飼いに当たります。採卵鶏は、国内養鶏場の平均飼育密度自体が、農林水産省の示す密飼いにあたっており、相当数の農家が密飼い状態であることを示しています。肉用鶏は農林水産省が示す数値が18羽/㎡となっており、日本は3kgで出荷することを考えると54kg/㎡です。この数値は国際的に見て異常な数値です。肉用鶏のブラジルの平均飼育密度28kg/㎡、タイ最大手食品企業CP foodsの平均飼育密度33kg/㎡、EUは原則33kg/㎡であり、日本はあまりに乖離があります。飼育密度の改善は急務です。

要望2 OIE動物福祉規約(第7.6章 疾病管理を目的とする動物の殺処分)の具体的な規定の日本語訳を周知徹底すること

アニマルウェルフェアは動物が生きているときの環境に加え、殺処分のあり方も対象としていますが、後者のアニマルウェルフェアが日本では議論されず、放置されてきました。そのため、農家自身も福祉に配慮した安楽死方法を知らず、一般市民から考えると信じがたい方法が取られています。

これらの情報はほとんど表に出ません。なぜなら、ひどい方法で殺処分を行う従業員自身が「身近な人には知られたくないので誰にも相談できずにいる」(首吊りで豚の殺処分を行っている中規模養豚場の従業員の言葉)からです。

2019年に一般社団法人畜産技術協会が「アニマルウェルフェアの考え方に対応した家畜の農場内における殺処分に関する指針」公開し、農林水産省はこれを各都道府県に配布しております。しかし、この指針では具体的な規定が曖昧なままにされています。そのため、農家は誤った方法を取ることもあります。事実、前出の首吊りで豚を殺処分していた中規模養豚場は、2020年の段階でも首吊りによる殺処分を行っていました。

一方、OIE動物福祉規約は、世界の獣医師が科学的根拠をもとに作成されたものであるため信頼性があり、かつ具体的です。これを守ることは、国際基準に準拠できることとイコールであり、国として、国内の産業としても利点があるはずです。OIE動物福祉規約(第7.6章 疾病管理を目的とする動物の殺処分)の具体的な規定の日本語訳を周知徹底することを要望いたします。

最後に~日本の畜産が世界で支持されるために~

ケージフリー(卵)、ベターチキン(鶏肉)、ストールフリー(豚肉)、繋ぎ飼いフリー(牛)などの設備の変換を伴うアニマルウェルフェア畜産に切り替えることは難しいものとは思います。しかしこれらは、世界的な流れであり、欧米はもちろんのこと、畜産物の輸出を多く行うタイや中国、ブラジルなどでも進んでいます。今後輸入の畜産物はアニマルウェルフェアが配慮され、国内の畜産物はされていないという状況に陥る可能性があります。これは国内畜産業にとってはリスクとなりえます。また今後日本が輸出を増やそうとする際にも、アニマルウェルフェアに配慮することは必須要件になります。

消費者の意識を反映して、国内企業でもアニマルウェルフェアへの取り組みが徐々に高まってきています。国としても、アニマルウェルフェアをより向上させていくための後押しをしていただけますよう、お願いいたします。

2020年6月19日

日本女子大学教授・日本エシカル推進協議会理事 細川幸一

公益財団法人動物環境・福祉協会Eva 代表理事 杉本彩

認定NPO法人アニマルライツセンター代表理事・日本エシカル推進協議会理事 岡田千尋

■皆様からお預かりしたインターネット署名「放牧制限しないで」

期間:2020年5月29日~6月12日

署名数:4,338人

ご賛同いただきました皆様、どうもありがとうございました。

今回の件で、放牧畜産やアニマルウェルフェアがより多くの方々に広がったと思います。日本のアニマルウェルフェアを更に広めていくためにも、引き続き要望してまいります。

今回放牧の禁止はなくなりましたが、密飼いの具体的数値に関しては記載されないままとなっています。現在、飼養衛生管理基準などの指導指針「飼養衛生管理指導等指針」のパブリックコメントが行われています(締切:2020年6月23日)是非皆さまからも声をあげましょう。

■参考:アニマルライツセンター

飼養衛生管理指導等指針案への意見 2020年6月23日まで▶

農政記者クラブにて記者会見(2020/6/9)

Evaは、6月9日に農水省の「飼養衛生管理基準」の見直し案にある放牧制限の撤回を求め、東北大学名誉教授で応用動物行動学、動物福祉学がご専門の佐藤衆介先生、そして40年程ほぼ変わらず放牧養豚を営んでいらっしゃる「ぶぅふぅうぅ農園」の中嶋さんとともに、記者会見を行いました。

■佐藤衆介先生

これまで豚熱(豚コレラ)が農場や豚舎へ侵入した要因として、ほとんどの感染事例では、豚、人、車両、飼料(食品残渣)、敷料、野生動物らが並列していること。また感染発生の58例中56例は舎飼養豚であり、他の2例は、いわゆる完全放牧養豚とは言い切れない特殊なケースであった。すなわち発生事例に放牧養豚は含まれておらず、媒介者は、舎飼養豚における媒介者と同じであると言える。また野生動物が養豚施設に侵入する要因は、開放性のある放牧場ではなく、むしろ飼料と隠れ場として関心を寄せる建造物にある。すなわち、舎飼養豚と放牧養豚で、豚熱(豚コレラ)感染のリスクに差はなく、放牧中止を命じる科学的根拠は乏しい。

また、OIE(国際獣疫事務局)は、2003年にAW(アニマルウェルフェア)の改善が重要との認識から、名称をThe World Organisation for Animal Healthと変更し、AW規約を作成した。農林水産省は、その動きを受け、各地方農政局へ「AWに配慮した家畜の飼養管理の基本的な考え方」を通知し、畜産動物のAW改善を更に推進しようとしてきている。すわなちOIEが勧告する環境エンリッチメントとは、豚が食料を探索するために穴掘りをしたり、散歩するなど自然な行動欲求を満たすことが出来る放牧こそ達成できることから、放牧養豚には、近未来畜産の方向性を見ることができ、放牧中止命令と、その後予想される放牧養豚農家の倒産や廃業は、そういった近未来畜産の芽を摘むことになり国家的損害に繋がる。

■中嶋千里様

生産者から見た放牧養豚の良さはその強靭性であり、放牧で培った免疫力や適応力はさまざまな環境での飼育を可能にしている。病気も少なくしたがって抗生剤、ワクチンなどの使用薬品も減り、またエコフィードに対しても順応性を示すとともに、循環農業として一役買っている。

今回唐突に出された「飼養衛生管理基準」により、大臣指定地域になった場合、多くの地域が放牧停止に追い込まれる。信念をもって放牧に専念してきた農家は、畜舎移動に疑問を抱き廃業に追い込まれる所も出てくる。

養豚も大規模化の方向に進んでいる中、放牧養豚は大規模には適さないが、世界の流れがAWなど密から疎へ方向転換を進めている中、小さいながらもその試みを実践している農家への配慮が必要ではないか。

■杉本彩

そもそも、農水省は発生後の殺処分を原則にして豚へのワクチン接種を中々行わなかったために感染はどんどん広がった。発生から約1年後の19年10月にようやく接種が始まったが、殺処分数は約15万8000頭に及んだ。壮絶な殺処分が繰り広げられたことは私たちの記憶に新しい。

それと法改正の際には、必ず科学的根拠を求められる。昨年成立した環境省管轄の動愛法もしかり、改正要望について私たちは常に根拠示せと言われるが、今回の改正は、放牧中止を命じる科学的根拠は一切なく、当時者である生産者に何の意見を聞く機会もないまま進められ、到底納得できることではない。

要望書

先日当協会evaは、10団体の皆様方連名で農水大臣に要望書を提出いたしました。

農林水産大臣 江藤 拓 殿

放牧制限の撤回を求める要望書

この度改正が検討されている「飼養衛生管理基準(牛、水牛、鹿、めん羊、山羊)」、「飼養衛生管理基準(豚、いのしし)」の改正案について、次の2点を求めます。

- 「畜舎外での病原体による汚染防止」の項目の、「大臣指定地域においては、放牧場、パドック等における舎外飼養を中止」を削除すること

- 「放牧制限の準備」の項目を削除すること

フェンスと電柵による二重の防護柵の設置等の野生動物との接触防止が講じられ、さらに豚熱についてはワクチンの接種も行われている中、放牧を制限するような項目を追加することに科学的な裏付けはみあたりません。舎飼と放牧では特に放牧のほうが感染リスクが高いという証拠も見当たりません。アジア、ヨーロッパで感染を広げているアフリカ豚熱(ASF)についても、過去の感染を見ると舎内飼育であることで感染を防ぐことができているとは考えられません。

アニマルウェルフェアの5つの自由を全て提供できる飼育である放牧飼育は、消費者からの需要が徐々に高まっています。放牧だから購入するとする高い意識を持つ消費者は、放牧でなければ購入しないこととイコールでもあります。

制限と消毒と抗生物質に頼る畜産は、脆弱で持続不可能なものです。動物が運動をし、太陽の光を浴び、泥浴びをし、健康を保つ畜産を妨げる放牧を制限する規定を削除していただくよう、お願いいたします。

2020年6月8日

公益財団法人動物環境・福祉協会Eva

認定NPO法人アニマルライツセンター

株式会社オルタナ

一般社団法人エシカル協会

福島県消費者団体連絡協議会

東京都市大学名誉教授 中原秀樹

日本女子大学 細川幸一教授

NPO法人動物実験の廃止を求める会

イルカ・クジラアクションネットワーク

アニマルウェルフェア推進ネットワーク

The Humane League Japan

■家畜放牧制限 疾病拡大の回避重視 再開基準は今後検討 畜舎設置「費用補助も」

(6/11日本農業新聞)

■放牧制限しないで!生産者、学者、動物保護団体、消費者、政治家から異議

(6/10アニマルライツセンター)

■豚舎を作る金は出す、お金で解決を図ろうとする農水大臣、残念です

(6/10アニマルライツセンター)

■放牧制限の基準案 現場の声踏まえ再考を(6/9日本農業新聞)

■放牧経営どうなる 中止、畜舎義務化 懸念広がる 農水省基準案に「唐突」「根拠は」

(6/8日本農業新聞)

■農水省検討 放牧に畜舎設置義務 伝染病予防へ 乏しい根拠、負担増懸念(6/6日本農業新聞)

■国は生産者の声を無視…コロナ危機のウラで突然「放牧消滅」の可能性(6/8現代ビジネス)

「放牧」を根拠もなく制限しないで(2020/5/29)

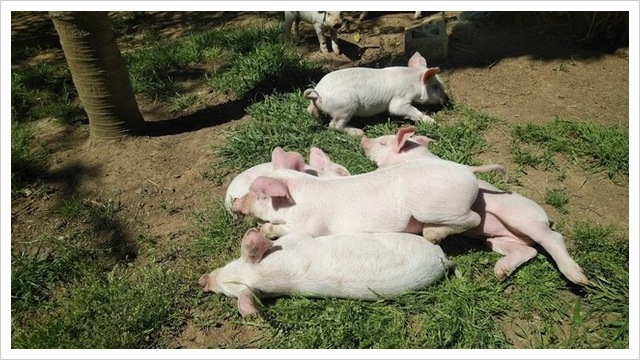

photoぶぅふぅうぅ農園

数日前、農水省の通達について多方面の方々からご連絡いただきました。

その通達とは、農水省による「飼養衛生管理基準(豚、いのしし)」です。

豚熱(豚コレラ)発生後に飼養基準を厳しくしたものですが、その中に「9 放牧制限の準備」という項目があり、「放牧の停止又は制限のあった場合に備え、家畜を飼養出来る畜舎の確保又は出荷若しくは移動のための準備処置を講ずること」と記載されています。

つまり、農林水産省が決定する「大臣指定地域」内で完全放牧している農場に対し、放牧をやめて畜舎で飼養しなさいということです。

※想定される大臣指定地域:豚熱(豚コレラ)発生県であり中部、関東、近畿の一部、沖縄も含

しかもそうした農場に対し、補助金などは一切ありません。

アニマルウェルフェアに配慮し、豚が太陽光の下で探索しながら草や木の実をはみ、好きな時に泥浴びをするという自然な欲求を満たすことが出来る放牧畜産は、本来の畜産の原点です。自然な姿で満たされて生きることで、健康になり免疫力が増すと言われています。

新型コロナで緊急事態宣言が発出された際、私たちは何を求められましたか?

「3つの密を作らない」

密閉、密集、密接と、この3密を控えるようにすることを求められました。

人間だけでなく動物も同じです。豚舎内でソーシャルディスタンスをとることは不可能です。

新型コロナについては、太陽光を当てると、わずか2分間で半減したという報道もあり、豚コレラウイルスにおいても太陽光にさらされると感染力を失い、紫外線に弱いことも分かっています。

舎飼いで豚熱(豚コレラ)が収束する例はなく、放牧豚が感染しやすいというデータもありません。

昨年韓国では、最初に舎飼の豚舎がアフリカ豚熱に感染し、その地域の豚をすべて広範囲に殺処分することで一旦収束しました。

日本では、自衛官の方々が苦悩されながら豚コレラに感染した豚の殺処分を豚舎で行った報道が記憶に新しいと思います。

今後、新しい豚熱(豚コレラ)においてもワクチンが作られ、表面的には終息を迎える日が来たとしても、根底にある問題に目を向けなければ、それは一時的な解決にしか過ぎません。

動物の密飼いや大規模畜産こそが、今一度真剣に考え直す岐路に立たされているのです。

「放牧場、パドック等における舎外飼養を中止」の規定をなくすために、EvaはNPO法人アニマルライツセンターと連名で署名を開始します。

皆さまネット署名のご賛同お願いいたします。

参照:飼養衛生管理基準遵守指導の手引き(豚及びいのししの場合)令和2年4月17日

放牧制限しないで。家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令案(ARC)

■パブリックコメント(6/11まで)

現在農水省でパブリックコメント開始しています。皆さんもぜひ意見してください。

https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550003113&Mode=0

■Evaの意見

飼養衛生管理基準(牛、水牛、鹿、めん羊、山羊)、飼養衛生管理基準(豚、いのしし)の次の2点の削除を提案します。

・「畜舎外での病原体による汚染防止」の項目の、「大臣指定地域においては、放牧場、パドック等における舎外飼養を中止」の一文。

・「放牧制限の準備」の項目

現在二重柵の設置とワクチン使用の対策がなされている中、放牧豚が感染しやすいという科学的根拠はなく、放牧を制限する項目を追加する必要性はありません。むしろ放牧により太陽光を浴びることでウイルスの毒性を失わせることが出来ます。アニマルウェルフェアは、畜産において環境や消費者の健康にも直結する関心事項でもあることから、そのような取組みを後退させるような項目は削除していただきたいです。