2023年活動報告

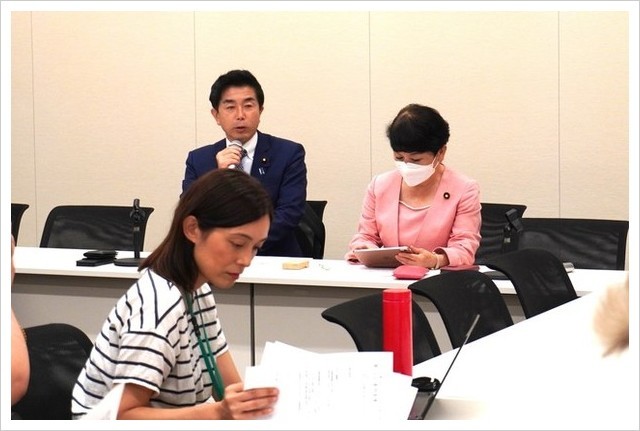

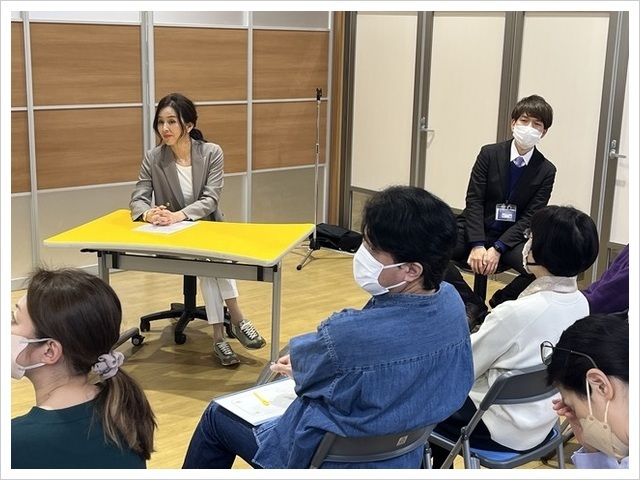

第3回 動物愛護法改正PT

10月16日に第3回動物愛護法改正PTが行われました。

7月

上げ馬神事における動物への扱いの改善のお願い

7月27日Evaは、かねてから動物虐待ではないかと指摘されていた上げ馬神事について、田村憲久元厚労大臣ご同席のもと、一見勝之三重県知事にお時間をいただき、NPO法人アニマルライツセンターと共に動物への扱いの改善をお願いしました。一見勝之知事と田村憲久議員からは、上げ馬神事について過去に4頭もの馬が転倒し安楽死させられていることについて、非常に危険を伴い改善していかなくてはならない事案であるとのお言葉をいただきました。またこれまで多くの批判が集まっているにも関わらず開催されることについて、伝統的神事であるがゆえに地元のご年配の方々のご理解を得ることが難しいとのお話しもありました。ですが、伝統文化というものは、その時代に合わせて形を変えるからこそ継承されるものです。ましてや過去の記録には、壁を飛び越えたり坂の角度については一切書かれてなく、サラブレットが導入された現代において迫力があるだろうということで、過去の環境とは大きく異なる急坂と垂直の壁を障害とし、そこを全力疾走させています。

5月の農水委員会の参考人質疑では、環境省から引退馬も愛護動物であり、その愛護動物に対し、正当な理由があったとしても手段が容認される範囲を超える場合は、動物殺傷・動物虐待罪が成立するとのご返答がありました。そのため、動物愛護法違反の可能性も非常に高いこの神事について、生きた馬を利用するのを止める代替法に変更するか、馬を使うのであれば障害物である急坂と垂直壁の撤去や走路の改善、動物を適切に扱うための方法についてご提案させていただきました。

提案について、一見知事、田村議員からはぜひ上げ馬神事の奉納団体にも直接お話しいただくようアドバイスいただきましたので、引き続き地元の運営団体に改善の要望をお伝えするためにお時間をいただく予定です。上げ馬神事は海外メディアも大きく報道しています。多くの関心が寄せられている中、納得できる改善に繋げるためにも引き続き活動してまいります。

犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟 第14回動物愛護法PT 出席

7月26日第14回動物愛護法PTに出席してまいりました。

今回は、次期法改正に向けた論点項目案をもとに、項目にない不足事項をそれぞれ出し合い、どのように進めていくか、について話し合いました。

今回の法改正の焦点になるであろう

・緊急一時保護制度の導入

・所有権の制限、動物の法的な位置づけの見直し

に関しては、次回事例を持ち寄り話し合いを進めていく事となりました。

また「次期法改正のためのアンケート」を実施するとの報告がございました。

こちらは広く皆さんの意見をお聞きする、という意味で誰でも参加できるアンケートとなります。

アンケートが開始しましたら、Evaでも共有致しますので、動物に関して、法律に関して「ここはおかしいよね、問題だよね」と思っていることなどがございましたら、是非ご意見を届けて頂ければと思います。頂いたご意見を集約し、今後の改正作業の参考にさせて頂く、という事でした。

こどもMIRAIプロジェクトin北嶺中・高等学校

7月12日(水)北海道札幌市にあります北嶺中・高等学校へこどもMIRAIプロジェクトの出張授業に行ってまいりました。

「ようこそ北嶺中・高等学校へ」という横断幕でお出迎え頂き、先生方には授業前に学校の様々な取り組みや校訓であります「目は高く 足は大地に めざすなら高い嶺」についてのご説明など大変興味深いお話しを沢山お聞きする事が出来ました。

北嶺中・高等学校の卒業生の1/3が国立大の医学部へ進学される、という事でしたので今回の出張授業では「大学における動物実験」についてもテーマの一つと致しました。

長い年月をかけようやく日本の大学も動物実験から代替法や臨床実習に移行する動きがあること。またそれらは学生たちの声などによって変わってきた事などをお伝えさせて頂きました。

文武両道の教育を通し心豊かな人へと成長してほしい、という先生方の想いが溢れておりました。授業を聞いて下さった生徒の皆さん、どうもありがとうございました。皆さんの輝かしい未来を心より応援しております。

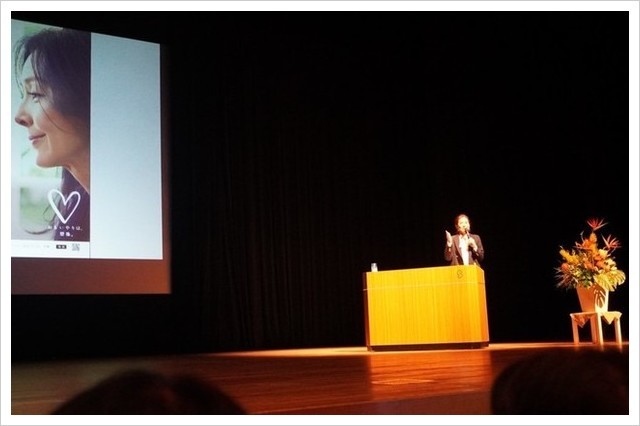

群馬県安中市 環境フェアあんなか 記念講演

6月11日 群馬県安中市で行われました「環境フェアあんなか」にお招きいただき記念講演をいたしました。

安中市では「ペットにやさしいまちは人にもやさしい」を掲げ、2050年までに犬猫の殺処分をなくすことを目標とされたという事で、殺処分の根本的な原因、またその目標を達成するには何を目指して取り組めばいいのか、「殺処分ゼロ」という言葉の背後に隠れている問題などについてお話しをさせて頂きました。

他にも「動物虐待問題」「ペット流通の問題」についてもお話しいたしました。

神奈川県平塚市 平塚ライオンズクラブ主催「どうぶつ愛護講演会」

5月

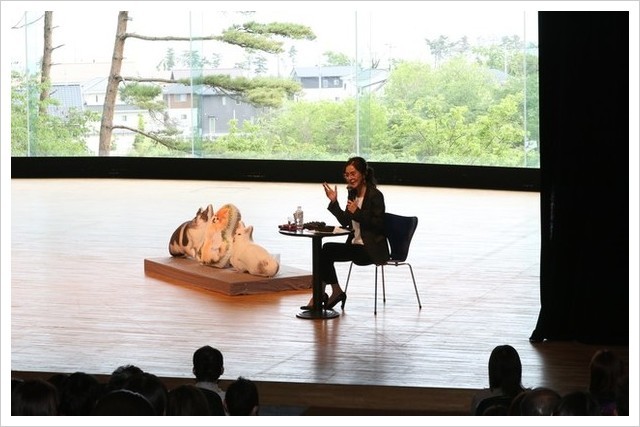

にゃっ展2023講演会

5月20日、Evaは、「にゃっ展・人と動物がしあわせに共生できる社会を目指す実行委員会」さん主催の「にゃっ展2023」の動物愛護講演会に参加いたしました。新型コロナの感染拡大の影響で延期が続き3年越しの参加です。

当日は、会場にてさまざまな作家さんの作品販売やこだわり食材のマルシェ、保護猫の譲渡会も開催され大変賑やかなイベントとなりました。

講演会では、全国で起きている動物問題、お金儲けのために動物の健康を損ない殺傷行為もいとわない繁殖業者、そして繁殖させて多頭飼育崩壊をさせたり、衝動飼いで飼育放棄する飼い主、そして憂さ晴らしや痛めつけることに喜びを感じる猟奇的な動物事件についてお話ししてきました。貴重なお休みの土曜日にお越しいただき講演を聞いてくださった皆様、どうもありがとうございました。

犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟 第12回動物愛護法PT 出席

5月15日(月)第12回動物愛護法PTに参加致しました。

今回は、次期法改正に向けた改正テーマについての意見交換が中心となりました。

■次期法改正に向けた改正テーマについて

次期法改正で必ず行いたいとの要望が多かったものが以下2点です。

- 所有権の一時停止・喪失(はく奪)

- 緊急一時保護

虐待をしている飼い主や事業者から速やかに動物を保護するためにはこの2つが必要不可欠であり、現場では常に障壁になっている為、現実に即した改正が必要である、という事は皆さん一致した見解でした。

また、当協会からは、下記についても意見を致しました。

- 第一種動物取扱業者の許可制

- 幼齢動物の販売禁止

許可制とは、原則禁止であるものを特別に法で認めるというもの。

許可制に関してはハードルがありますが、昨今、動物取扱業者が起こした刑事事件を見ても、無資格者による帝王切開やマイクロチップ挿入の横行、常態化。

また、劣悪な飼育環境による動物への被害は勿論の事、従業員への健康被害、近隣住民への悪臭や騒音被害、建物の汚損被害、また動物を購入した消費者も深刻な被害を受けている現状があります。

このように被害が広範囲に渡っており、社会的に様々な悪影響を及ぼしている事は明らかです。動物だけではなく社会全体を守っていく観点からも許可制は必要な事だと考えています。

また、第二種に関しても意見が上がりました。

- 第二種動物取扱業者を届出制から登録制へ。

「現状、第二種は無法状態になっていて、結局届出制ということでは、なかなか対応が難しい。第二種であることをいいことに、無茶苦茶やっている団体もあるし、あるいは非営利と言いながら、明らかに儲けているなという団体もある。営利性という面での基準なども含めて、出来れば第二種も登録制にするなり、何かしら検討すべきだ。」

他にも様々な意見が出されました。以下、皆さんから上がった意見の一部を列挙致します。

- 対象動物種の拡大。脊椎動物全般を対象へ。

- 取扱業の登録の対象を広げる。実験動物・畜産動物を扱う業種を登録の対象に加える。

- 現行法の実効性を高めることが必要。8週齢規制などもきちんと取り締まる為に獣医師の出生証明が必要。

- 輸送について。動物にとって一番負担になる部分。現在もゆうパックで送ることが出来てしまうなど改正の余地あり。

- 「命あるもの」ではなく「感覚のあるもの、感受性のあるもの」と規定してほしい。etc...

前回の法改正後、実態がどうなっているかについて現場の話しや、自治体の声、関係者からのヒアリング、海外事例なども踏まえ勉強会を重ね、知恵を出し合って進めていく事となりました。

改正法案の成立時期ですが、2025年の参議院選挙前を目標としている、との事です。

■デジタル規制改革推進の一環としての動物愛護法関連省令の見直しについて

また、前回のPTでも議題に上がりました「デジタル規制改革に伴う動物愛護管理法令の飼養施設に関わる見直しについて」の報告が環境省からございました。

- デジタル技術活用の対象はあくまでも「飼養施設の状態確認」のための巡回・点検であり、「動物の状態確認」のための巡回・点検ではない。

- 今後の予定としては、実証事業に足る代替技術が確認された場合は、デジタル庁等と調整 しつつ実証事業を行うが、現時点では、環境省において目視全般に代わる代替技術は把握 していない。

- 遠隔監視・操作や自動化では人による巡回と同等以上の保守点検が困難であれば、現行規 定は見直さない。

■「ノイヌ・ノネコ」PT発足について

福島先生より「ノイヌ・ノネコ」のPTでの取り扱いについてご説明がありました。

- これまで有志のメンバーでやってきたが「ノイヌ・ノネコ」PTを超党派の動物愛護議員連盟の中に立ち上げたいと考えている。正式承認は、総会にて行う事とする。

4月

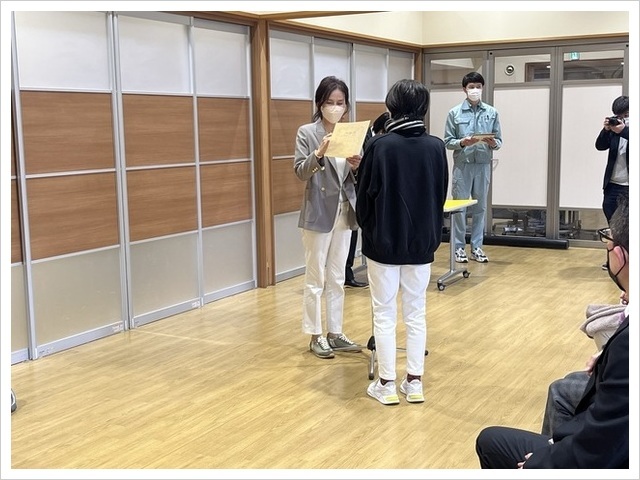

京都動物愛護センター第10期ボランティアスタッフ入学式と講座「多頭飼育崩壊や動物虐待等の現状」

4月15日(土)Evaは、名誉センター長を務める京都動物愛護センターにて、第10期ボランティアさんの入学式と、入学されたボランティアさんに向けて基調講演を行いました。

今回入学されたボランティアさんは32名で、これから3年間、第8期と9期の先輩ボラさんやセンター職員のサポートのもと、センターや動物問題の普及啓発事業と保護動物の世話等に関わっていただきます。3年間どうぞよろしくお願いいたします。

そして入学式のあとは、動物虐待について講演をいたしました。動物虐待の種類、最近の事件、そして罰則、多頭飼育崩壊と不妊・去勢手術の必要性についてお伝えしてきました。

第10期ボランティアのみなさま、ご入学おめでとうございます。これから色々なことがあると思いますが、その経験は必ずや人生の学びになると思います。また3年後卒業式でお会いできることを楽しみにしています。

長野松本アニマル桃太郎 第3回公判傍聴

4月14日Evaは、2021年夏に発覚した長野県松本市で起きた「アニマル桃太郎」の動物虐待事件の第3回公判の傍聴に行ってきました。前回に引き続き、今回は別の元従業員の証人尋問が行われました。

- 前回の元従業員の尋問

被告人は、帝王切開は鎮痛剤を使っており、みだりに傷つけてはいないと無罪を主張し、元従業員からは、陣痛促進剤と思って使っていた薬剤が、実は麻酔薬だったとあとで知らされ、無麻酔でなかったことを強調したかったようだが、質問を受けるたびに答えがブレ、一貫性のない主張が続いた。 - 今回の元従業員の尋問

勤務初日に帝王切開の手伝いをした元女性従業員が、被告人に麻酔はしないのかと思い聞いたら「管理が難しくて死んだりするから、なるべく死なないよう考え、麻酔をしないという選択肢になった」言われた。その後10回~20回立ち会ったが、注射や麻酔薬は見たことはなかった。

今回の元従業員も、都合の悪い事を言わないよう答えを探しながらなのか、本当にそう思っているのか、にわかに信じがたい発言が続き途中からむせび泣いておられました。

苦しみ泣き叫んでいたのは、腹を切られた多くの犬たちです。元従業員の話すその内容は、動物に対しての反省どころか、被告人擁護と自身の言い訳にしか聞こえないものばかりでした。

次回第4回目の公判は5月の予定です。史上最悪の動物虐待事件を風化させることないよう、引き続き注視してまいります。傍聴レポートぜひお読みください。

3月

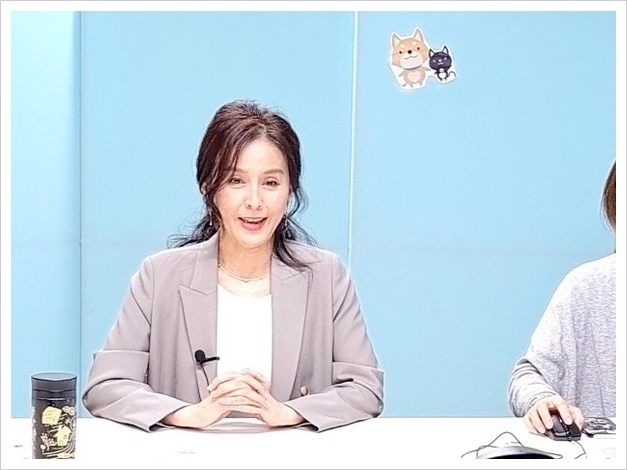

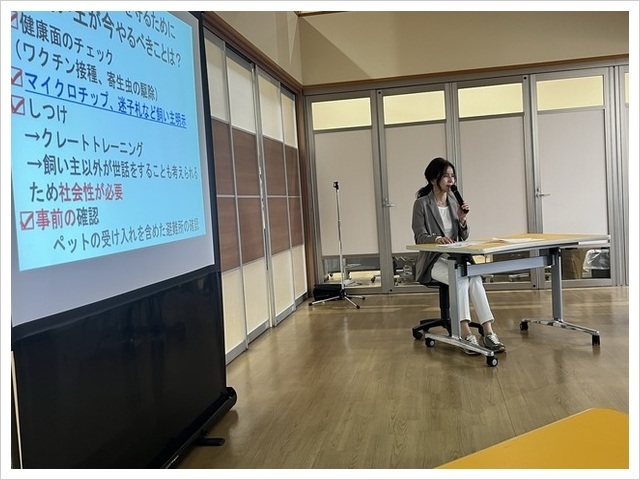

京都動物愛護センター名誉センター長任命式と講座「飼う前に考えよう」

3月18日(土)Evaは、令和5年度からの名誉センター長の任命式に出席いたしました。

これまで、平成27年度の京都府・京都市が共同運営のセンター開所以降、4期8年に渡り名誉センター長を務めてまいりました。5期目も引き続きセンターでの取り組みについての情報発信や、動物行政の推進に力を入れていきたいと思います。

そして、午後からは、オンライン講座「飼う前に考えよう」。これから動物と暮らす予定の方や暮らし始めた方に向けて、動物と一緒に生活するに当たっての心づもりや備えについてお話ししました。ご視聴いただいた皆さま、ありがとうございました。

京都動物愛護センター第7期ボランティアスタッフ卒業式と講座「災害時に備えて」

オンライン講座のあとは、動物愛護センターの第7期のボランティアさんの卒業式に出席してしてきました。3年間のセンターでのボランティア活動を終え今回ご卒業される方は30名。大変お疲れ様でした。

卒業式のあとは、ボランティアさんに向けて災害時のペット防災のお話しをしてきました。京都ではこのたび大変分かりやすい「ペットの防災手帳」ができました。ご卒業されるボランティアの皆さまは、このあと地域でご活躍される方もいらっしゃると思います。ぜひペット防災についての普及啓発もよろしくお願いいたします。

2月

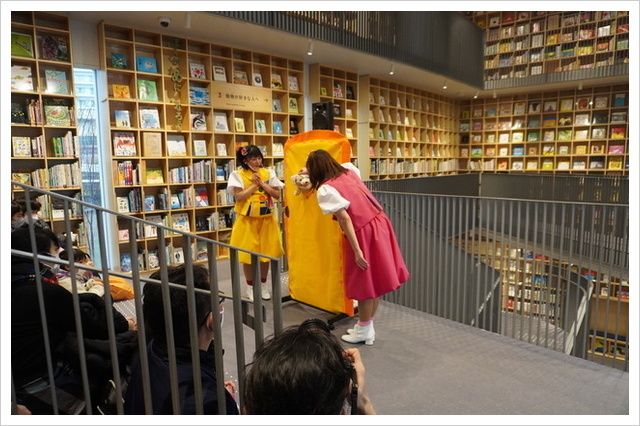

こども本の森中之島「どうぶつと暮らすということ~ペットの声を聴いてみよう~」イベント

2月19日(日)大阪市中之島にある青りんごのオブジェの図書施設「こども本の森 中之島」にて、イベントを行いました。

きっかけは、当協会が監修した昨年12月に発売されたKADOKAWAつばさ文庫の「どうぶつと暮らすということ~ペットの声を聴いてみよう~」。

こちらの児童書を通じたこどもイベントを、関西を拠点に活動している歌のお姉さんユニット「ぽんぴんず」さんと一緒に開催いたしました!

イベントでは、楽しい手遊び歌や動物の気持ちクイズ、そして児童書の中から、いじめられ心に傷を負った犬のソラ君の小さな劇などを通じ、命の大切さやどうぶつの気持ちについて一緒に考えました。大きな声で答えてくれるお子さまの反応がとても嬉しかったです!

また開催まであと800日を切りました、2025年大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」が、イベントの最後にスペシャルゲストとして遊びに来てくれました。

お足元の悪い中、お越しいただいたご家族のみなさま、そしてたくさんのお子さまに心より感謝いたします。

こどもMIRAIプロジェクトin軽井沢風越学園

2月16日(木)長野県にある軽井沢風越学園にこどもMIRAIプロジェクトの出張授業に行ってまいりました。自然豊かな風越学園の校舎に入ると、まず広々としたライブラリー(図書館)が目に飛び込んできます。いつでも子供たちが本を読める環境が整っていたりと、学校全体から自由で伸び伸びとした雰囲気が伝わってきました。

今回ご応募くださったプロジェクトメンバーの子供たちは、保護犬・保護猫のことを他のお友達にも知って欲しいと学校で「保護犬のふれあい会」や「チャリティーバザー」なども開催しているとの事でした。

授業は、小学3~4年生に向けたものと、小学5~9年生(中学3年生)に向けた授業を行いました。小学3~4年生とは「どうして動物愛護管理センターに動物たちが入ってくるのかな?」などを中心にお話しをし一緒に考えました。みんなとても積極的に発言をして下さり、とても楽しい授業となりました。

小学5~9年生への授業では保護者の方も一緒に、ペットの流通システムや、長野県で最近起こった事件を取り上げ、皆さんに動物の命について考えて頂きました。

プロジェクトメンバーの子供たちも、動物問題を深く知れば知るほど、これでいいのだろうか...という様々な疑問に直面しているようでした。当たり前だと思っていることも、一歩立ち止まって考えたり、疑問を持つことはとても大事なことだと思います。是非そこからどうして行くのがいいのか、考え抜いていただけたらと思います。

今回の出張授業の為に準備をしてくださった生徒の皆さま、そしてスタッフの皆さまに心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

人と動物がしあわせに共生できる社会を目指して 大阪狭山市講演

2月5日(日)大阪狭山市にて、猫ともクラブin大阪狭山さんと南河内ねこの会さん主催の動物愛護講演会に行ってきました。前半は、古川照人市長と自然豊かな大阪狭山市の取り組みや、動物と暮らすことについて対談をし、後半には約1時間動物愛護講演を行いました。講演会では、動物虐待問題やペット流通の話し、そして地域猫活動の理解や不妊・去勢手術の大切さについてお話ししてきました。

日曜日の夕方というお忙しい時間にも関わらず、会場にお越しいただいた皆さま、どうもありがとうございました。

ずっとやんばるずっとうちネコアクションプランについて環境省ヒアリング

2月2日(木)「ずっとやんばる ずっとうちネコ アクションプラン」について超党派動物愛護議連の国会議員の方々が、環境省 自然環境局 野生生物課課と動物愛護管理室を呼んでいただき、大学教授や獣医師、動物愛護団体を含め、環境省の見解を伺う議論の場を設けてくださったので会議に参加してきました。議事録は下記のバナーから御覧ください。

長野松本アニマル桃太郎 第2回公判傍聴

2月1日(水)Evaは、2021年夏に発覚した長野県松本市で起きた「アニマル桃太郎」の動物虐待事件の第2回公判の傍聴に行ってきました。

まず初めに追起訴についての審理が行われ、その後、元従業員の証人尋問が行われました。

被告人は、帝王切開は鎮痛剤を使っており、みだりに傷つけてはいないと無罪を主張し、元従業員からは、陣痛促進剤と思って使っていた薬剤が、実は麻酔薬だったとあとで知らされ、無麻酔でなかったことを強調したかったようですが、質問を受けるたびに答えがブレ、一貫性のない主張が続きました。

都合の悪い事を言わないよう答えを探しながらなのか、またその答えを探しているうちによく分からなくなっている感じが見て取れました。

約4時間に渡る裁判でしたが、その内容は、動物に対しての反省どころか、被告人擁護と自身の言い訳にしか聞こえないものばかりでした。

次回公判は4月の予定です。史上最悪の動物虐待事件を風化させることないよう、引き続き注視してまいります。傍聴レポートぜひお読みください。

犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟 第11回動物愛護法PT 出席

2月1日(水)Evaは、第11回動物愛護法PTに参加致しました。

今回の議題は、2022年6月に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」に基づき、デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しについて、現状の報告をデジタル庁及び環境省から頂いた。

具体的には、人や紙が介在する規制を法令の中から洗い出したという。

その結果、動愛法関連では以下3点が見直しの対象となった。

①第一種・第二種動物取扱業者に対する、1日1回以上の飼養施設の巡回と保守点検。

②特定動物の飼養者に対する、定期的な飼養施設の点検。

③第一種動物取扱業者に対する、事業所ごとに1名以上の動物取扱責任者を配置する。

①②の飼養施設の定期保守点検について、環境省からは、デジタル技術(カメラ・センター・遠隔操作)を用いて保守点検を行えるか否かについて、今後技術検証を予定している。

仮に、人がやる場合と同等以上の保守点検がデジタル技術の活用で可能となれば、現行規定の見直しを検討するが、難しければ見直さない。

いずれにせよ、省令で担保されている飼養施設の保守点検の水準を維持するという事は必須である。

また、③の事業所ごとに1名以上の動物取扱責任者を配置する法令に関する見直しは、第一種動物取扱業の適正な実施、という観点から見直しは行わない事とした。

デジタル庁からは、技術の活用が可能だが現行法で「人が必ずやって下さい」と規定されている条項について、求められる水準と同等或いはそれ以上の効果をデジタル技術で得られるのであれば、それを活用できるよう各省庁に働きかけをしている。

個々の現場で「必ず技術を活用してください」ではなく「技術を活用できる所はそれも可能」という形にして頂きたい。との事だった。

議連及びアドバイザーからは、人が介在する業務にデジタル技術をアドオンし、より安全・安心な運用をしていく方向だったら良いが、デジタル技術に置き換えることは、問題があるのではないかと懸念している。との意見が多数上がった。

今後もデジタル庁、環境省、議連で一緒にやっていくという体制で進めていきたい、という確認をし終了した。

------------

今回デジタル化を検討しているのは①と②の「飼養施設の巡回と保守点検」の部分という事ですが、具体的にどういった点検が対象となるのか、またどのようなデジタル技術の活用を考えているのか、具体的に開示していただき共に検討していきたい事案だと感じました。

保育や介護同様、命を扱う現場では、やはり人の介在は必須で、それをむやみにデジタルに置き換えることはできないと考えています。

人とデジタルの併用という観点で進めていくのが一番良いと思いますが、ただでさえ、1日1回以上の飼養施設の巡回と保守点検どころか、まともな管理も出来てない劣悪事業者の野放しが散見される中、動物事業において性善説でデジタル改革を行うことは危険です。

仮に「飼養施設にカメラを設置したから、巡回しなくてよい」ということになったらどうなるか、火を見るより明らかです。

またそのカメラに、例えば給餌給水がなく動物が怪我をするようなケージが写っていても、それでよいと思っている事業者にとって意味をなさない映像にしかなりません。

今、事業者に課せられているやるべきことを省略するのではなく、やるべきことがきちんと出来ているかの運用面をデジタル化にして行政の取り締まり強化などに繋げない限り、動物事業においては全くはまらず、逆に事態を悪化させる改革推進になると言えます。

安易なデジタル化で処理されないよう、今後も働きかけを行ってまいります。

1月

爪を根本から切り舌を切断し殺害した京都の猫殺傷事件裁判傍聴

1月31日、爪を根本から切り舌を切断し殺害した京都の猫殺傷事件について、京都地裁にて判決の言い渡しがありました。判決主文は求刑どおり懲役1年6月、3年間の執行猶予に保護観察処分が付されました。傍聴レポートぜひお読みください。

こどもMIRAIプロジェクトin川口市立安行小学校

1月20日、埼玉県川口市にあります安行小学校へ出張授業に行ってまいりました。

安行小学校の現5年生は、4年生の3学期にSDGsの学習を通じ「動物の福祉」について学ばれたそうです。川口市保健所の職員さんや、地元の動物愛護団体さん、獣医師さん、ドックトレーナーさんをゲストティーチャーとしてお招きし理解を深め「自分たちにできることは何か」という事で、昨年11月には体育館で譲渡会を開催したそうです。その時の様子を譲渡会ボランティアスタッフの生徒さんに発表して頂いたり、実際に里親さんになった生徒さんには猫との生活の魅力を語ってもらいました。

私たちからは、犬猫の殺処分問題のお話しや地域猫活動について、ペットショップに並ぶ動物たちを取り巻く問題などを様々なお話しをさせて頂きました。最後に皆さんからの質問にお答えしました。

「動物福祉」の学習を通じ学び考えたことを「譲渡会」という形で実行された事、なかなか出来ることではないと感嘆いたしました。子供たちの発表を聞きながら、この学びはきっと動物たちと私たちの明るい未来を照らす光となっていくのだろう、と感じました。

爪を根本から切り舌を切断し殺害した京都の猫殺傷事件裁判傍聴

1月17日、Evaは猫の鳴き声にイライラして殴り殺した大阪府猫殺傷事件の判決言い渡しの傍聴に行ってきました。判決主文は懲役1年、3年間の執行猶予が付されました。傍聴レポートぜひお読みください。